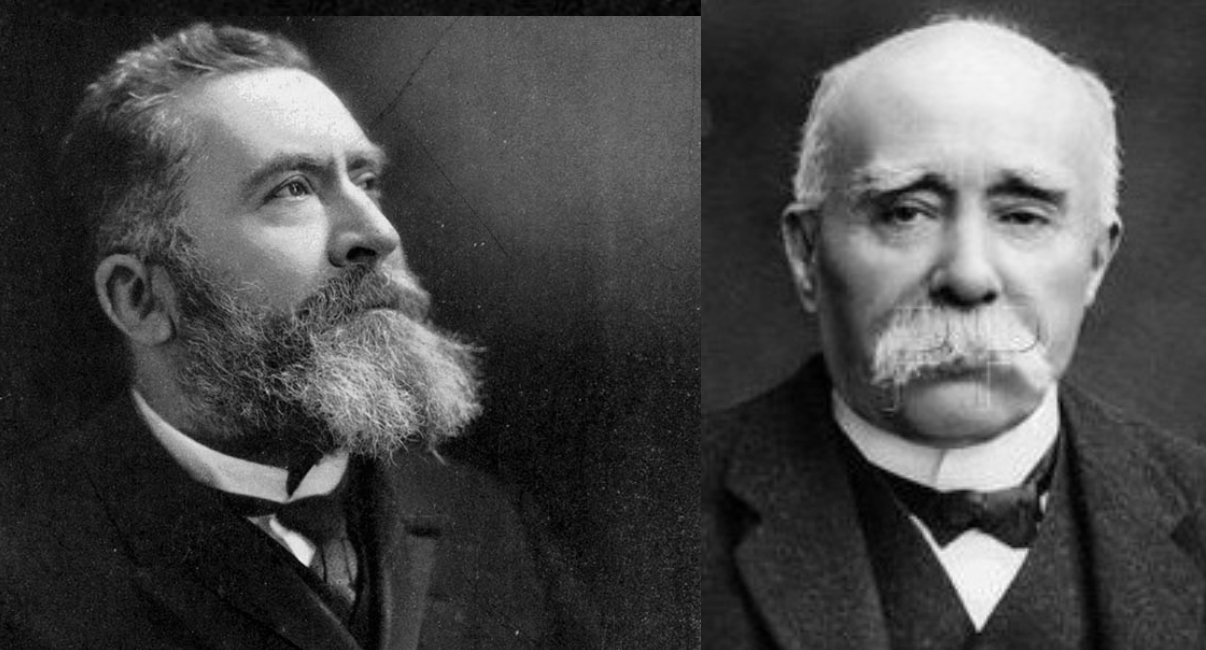

J’ai eu l’honneur de participer au dévoilement de plaques apposées dans l’hémicycle à l’Assemblée Nationale en hommage à GEORGES CLEMENCEAU et JEAN JAURÈS. Le réel contre l’idéal, le pragmatisme contre l’utopie. Deux conceptions politiques qui aujourd’hui encore hantent nos débats, portées par deux géants, deux figures exceptionnelles de la République. Il y a des jours où l’on se sent tout petit…

Discours du Président de l’Assemblée nationale prononcé en hommage à Jean Jaurès et Georges Clemenceau – Assemblée nationale – Mercredi 7 novembre 2018

Mesdames et messieurs les ministres,

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel,

Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental,

Messieurs les présidents,

Mesdames et messieurs les députés, chers collègues,

Monsieur le délégué national de l’Ordre de la Libération,

Mesdames, messieurs,

Il aura fallu cent ans !

Cent ans pour que la Représentation nationale s’acquitte d’une dette envers l’Histoire, cent ans pour qu’on appose enfin deux plaques dans l’hémicycle, là où siégeaient Jean Jaurès et Georges Clemenceau.

Cent années marquées par deux guerres mondiales et les conflits coloniaux, un siècle de drames et de crises qui nous ont appris la valeur incomparable de la paix : cette paix que Jaurès voulait sauver en 1914 et que Clemenceau voulait garantir en 1918.

Jaurès, Clemenceau : nous étions nombreux, je pense, à croire qu’ils avaient déjà été honorés d’une plaque commémorative dans l’hémicycle et ma première réaction, en apprenant que ce n’était pas le cas, fut d’abord la surprise.

Je remercie d’ailleurs les deux présidents de groupe – Jean-Luc Mélenchon, André Chassaigne – qui m’ont alerté de cet oubli, concernant Jaurès.

Quant à Clemenceau, en cette année du centenaire de l’armistice, il m’est apparu naturel et nécessaire que l’Assemblée nationale songe enfin à l’honorer.

Sans prétendre résumer à deux destinées singulières l’histoire tragique de la Grande guerre, observons que celle-ci s’ouvre en 1914 par l’assassinat d’un député pacifiste et se termine en 1918 par l’apothéose d’un grand parlementaire venu ici, à cette tribune qui se trouve derrière moi, annoncer la victoire et le retour à la paix.

Jaurès, Clemenceau, pour avoir à jamais marqué la mémoire collective de notre pays, méritaient amplement d’avoir leur plaque dans l’hémicycle, en présence de leurs familles, que je salue chaleureusement.

C’est donc avec émotion que je corrige aujourd’hui une anomalie mémorielle, mais aussi, pour tout dire, avec humilité. Devant ces deux géants de la grande Histoire, comment ne pas trembler un peu ? Devant ces deux tribuns étincelants qui ont incarné l’idée même d’éloquence parlementaire, comment prononcer maintenant un discours, si ce n’est avec la conscience de ne donner qu’un modeste écho de leurs controverses passionnées ?

Car tel est l’hémicycle : un champ clos où s’affrontèrent des orateurs d’exception, une arène où, par la parole et la parole seule, se livrèrent des combats décisifs pour notre nation.

Nous n’y pensons pas assez aujourd’hui, en entrant ici, préoccupés que nous sommes par nos débats du jour, bousculés par l’actualité quotidienne et pressés par le temps : certes, la salle des séances n’est pas et ne doit pas être un musée, car l’Histoire se poursuit au présent, mais notre lieu de travail n’a rien d’anodin, il enserre l’héritage matériel et spirituel de nos grands anciens – et chaque fois qu’un député s’y comporte mal, nos concitoyens sont là pour nous le rappeler.

Je souhaite, vous le savez, la plus grande correction dans l’hémicycle et pour l’obtenir j’espère qu’il me suffira de dire : « Un peu de tenue, ici a siégé Jaurès, là parlait Clemenceau ! »

Cette humilité devant l’Histoire se complique pour moi d’une nécessaire humilité devant les historiens : je remercie à cet égard les nombreux biographes et spécialistes de Jaurès ou de Clemenceau qui ont bien voulu être présents à cette cérémonie ; et j’adresse des remerciements particuliers à Gilles Candar et à la Société d’études jaurésiennes qui nous ont apporté leur concours dans l’exercice complexe que fut la localisation de la place qu’occupait, à la fin de sa carrière, le député du Tarn.

Mais en présence de tant d’historiens, vous comprendrez que je ne me risquerai pas à réécrire l’Histoire ni à m’improviser biographe des deux tribuns dont nous saluons aujourd’hui la mémoire. Des travaux de grande valeur, des livres puissamment documentés existent qui nous racontent, dans le détail, la vie et l’œuvre de ces grands hommes : ces ouvrages, je ne veux pas les paraphraser, ni ne prétends les condenser en quelques minutes de parole. Je me contenterai d’évoquer les enseignements que nous, députés de 2018, pouvons à mes yeux tirer de ces deux éminents collègues de la Troisième République qui s’illustrèrent il y a un siècle.

Deux humanistes, profondément républicains, qui menèrent des combats communs : la défense du capitaine Dreyfus contre l’injustice, la défense des institutions démocratiques contre les ligues d’extrême droite, la défense de la laïcité au moment où fut votée la grande loi de 1905. À la Chambre, Jaurès appuya la rédaction raisonnable et négociée du texte fondateur de la laïcité à la française, contre une partie de la gauche qui voulait instituer l’athéisme d’État au mépris de la liberté de conscience ; et au Sénat, Clemenceau oublia ses réserves de vieil anticlérical pour voter le texte conforme, afin qu’il soit définitivement adopté avant les législatives de 1906. Jaurès, Clemenceau, solides sur les principes, étaient aussi capables de compromis sans compromission, quand l’intérêt général se trouvait en jeu.

Ils furent encore, l’un et l’autre, des adversaires déclarés de la peine de mort et tentèrent vainement d’en obtenir l’abolition, dès 1908.

Mais ne le nions pas ! Jaurès et Clemenceau ne pensaient pas de la même manière et n’étaient pas d’accord sur tout. L’un était socialiste et l’autre radical ; le premier, professeur de philosophie, fonda L’Humanité, sans doute parce que sa pensée s’adressait universellement aux humains, en vue de les émanciper collectivement ; le second, médecin des pauvres à Montmartre, s’adressait d’abord à chaque homme, à tout être dans sa singularité face à sa vie, et il fonda quant à lui un journal intitulé L’Homme libre, qu’il rebaptisa L’Homme enchaîné dès que la censure prétendit le museler.

Clemenceau voulait d’abord la liberté pour chacun, Jaurès l’égalité pour tous. L’un et l’autre pouvaient se retrouver sur la fraternité, mais ils ne l’auraient pas définie de la même manière. Et c’est pourquoi en 1906, alors qu’une vague de grèves sans précédent vient submerger la France, un débat d’une intensité inoubliable oppose les deux grandes voix de la République.

Jacobin, patriote, défenseur de la liberté individuelle et de la propriété privée, Georges Clemenceau est ministre de l’Intérieur. Internationaliste, pacifiste, favorable à la collectivisation des moyens de production, Jean Jaurès vient d’unifier toutes les tendances du socialisme français.

Un coup de grisou, à Courrières, dans le département du Pas-de-Calais, a réveillé la question sociale : outrés par l’attitude de leur direction, qui n’envoie aucun secours aux éventuels survivants, les mineurs se mettent en grève, ouvrant un cycle d’affrontements qui va secouer la France pendant trois ans.

Alors s’affrontent deux conceptions de la République, s’opposent deux gauches – et peut-être leur dialogue n’est-il pas terminé aujourd’hui.

« On reconnaît un discours de Jaurès à ce que tous les verbes y sont au futur », persiflait Clemenceau. « Des phrases enveloppées, des solutions incomplètes, une politique hésitante, vous êtes au-dessous du suffrage universel », lui reprochait Jaurès.

Clemenceau, né en 1841, a dix-huit ans de plus que Jaurès : il appartient à la génération qui a connu et combattu l’Empire. Il a vu son père arrêté par la police de Napoléon III et menacé d’être déporté en Algérie. Il a pris d’assaut le Palais-Bourbon avec le peuple de Paris, en 1870, c’est pourquoi il ne peut admettre que République soit qualifiée de « bourgeoise ».

Très anticlérical, Clemenceau se méfie aussi de Jaurès, qui n’est pas fermé aux idées religieuses et reproche aux radicaux d’avoir interrompu « la vieille chanson qui berçait la misère humaine » sans avoir apporté de nouvelles espérances au peuple : le Tigre voit dans le leader socialiste une sorte de « nouveau pape », dit-il, risquant d’agir « contre la libre expansion de l’individu ».

Et puis Jaurès, quand il est élu pour la première fois député, à l’âge de vingt-six ans, débute sa carrière sous le patronage de Jules Ferry : Ferry dont Clemenceau a dénoncé avec constance l’opportunisme et le colonialisme, avant de faire tomber son ministère. En 1885, alors qu’ils sont tous les deux députés, Clemenceau siège plus à gauche que Jaurès, mais celui-ci va évoluer, va se départir de ses préjugés, devenir socialiste et dreyfusard. Toutes ces divergences éclatent au grand jour dans l’immense débat parlementaire qui se tient du 12 au 19 juin 1906, et que le peintre Rousseau-Decelle a immortalisé dans le grand tableau qui orne aujourd’hui la salle Colbert. Vous en verrez une réplique à l’hôtel de Lassay.

Ce débat de 1906 demeure pour moi un classique de la vie démocratique.

Jaurès insiste sur l’extrême inégalité des patrimoines : « Allez-vous condamner éternellement ceux qui produisent à subir cette forme de propriété ? Et une société où les moyens de travail, tous les moyens de travail : la terre, les mines, les chantiers, seraient possédés non pas par une minorité de capitalistes dirigeants, mais par la totalité des producteurs eux-mêmes, groupés et fédérés, est-ce que cette société ne serait pas meilleure, plus juste, plus humaine ? »

Clemenceau ironise, avec tout le mordant du Tigre, sur « ce fastueux mirage aux yeux charmés du nouveau créateur », avant de décrire la dure condition de celui qui arrive au pouvoir : « Moi, vacillant mortel, je laboure misérablement dans la plaine et même au plus profond de la vallée, aux prises avec le sol ingrat qui me mesure avarement sa moisson. »

L’Homme, selon Clemenceau, est la mesure même du progrès : « Nous le prenons faillible, contradictoire, tâtonnant vers il ne sait quoi de meilleur, et nous l’éclairons, et nous le grandissons, et nous l’atténuons dans le mal, et nous le fortifions dans le bien, et nous le libérons, et nous le justifions et, parti du régime bestial de la force, nous le conduisons vers une approximation de plus en plus grande d’une justice supérieure. »

Et ce fut à cette occasion qu’intervint cet échange fameux : « Vous n’êtes pas le socialisme à vous tout seul. […] Vous n’êtes pas le bon Dieu, s’exclama Clemenceau — Vous, monsieur le ministre, vous n’êtes même pas le diable, riposta Jaurès. — Vous n’en savez rien », murmura doucement le président du Conseil.

C’est l’Histoire qui sera diabolique, le 31 juillet 1914, quand un nationaliste exalté dont je ne veux pas ici prononcer le nom, tira lâchement, dans le dos, sur Jaurès attablé au Café du Croissant. Le directeur de L’Humanité méditait un ultime éditorial en vue de sauvegarder, envers et contre tout, la paix en Europe.

Et le lendemain, ce fut un texte de Clemenceau, dans L’Homme libre, qui rendit ce bel hommage au député assassiné : « Hier, un misérable fou assassinait Jaurès, au moment où il rendait, d’une magnifique énergie, un double service à son pays, en cherchant obstinément à assurer le maintien de la paix, et en appelant tout le prolétariat français à la défense de la patrie. Quelque opinion qu’on puisse avoir sur ses doctrines, personne ne voudra contester, à cette heure où toute dissension doit demeurer silencieuse, qu’il a honoré son pays par son talent, mis au service d’un haut idéal, et par la noble élévation de ses vues. »

Tels furent Jaurès et Clemenceau : des hommes politiques au sens le plus noble qui soit, capables de se combattre avec éclat mais aussi avec élégance, et de se témoigner un infini respect au cœur même de la polémique.

L’un aimait faire de l’esprit et ses bons mots étaient redoutés ; l’autre était capable d’autodérision, vertu si rare en politique, et en dialecticien subtil avait l’art de placer l’adversaire en face de ses contradictions. Mais aucun des deux ne cédait aux facilités de la démagogie ou de l’injure, ils argumentaient à un haut degré d’exigence, parce qu’ils parlaient au nom du peuple et qu’aucune mission ne leur paraissait plus élevée que la leur.

Totalement dévoués au bien commun, désintéressés au point de connaître des périodes de gêne, peu soucieux de leur apparence et de leur confort, Jaurès et Clemenceau ont conduit la République parlementaire au firmament du débat. Parce qu’ils étaient doués sans doute, parce qu’ils étaient des orateurs-nés bien sûr, mais aussi et surtout parce qu’ils étaient animés de cette grande vertu : le courage.

« Le courage, c’est d’aller tout droit devant soi, disait Clemenceau en 1917. On doit en souffrir, on sera haï, détesté, méprisé, on recevra de la boue, on n’aura pas d’applaudissements. Mais il faut savoir choisir entre les applaudissements d’aujourd’hui, qui sont d’un certain prix, et ceux qu’on se donne à soi-même quand, avant d’entrer dans le néant, on peut se dire : J’ai donné à mon pays tout ce que je pouvais. » Et n’est-ce pas là, très bien dit, ce que nous ressentons confusément lorsque nous défendons les idées auxquelles nous tenons, les mesures auxquelles nous croyons, en dépit des aléas de popularité et des instituts de sondage ?

Ce courage selon Clemenceau ressemble étonnamment à celui que décrivait Jaurès, dans son fameux « discours à la jeunesse » devant les lycéens d’Albi, le 30 juillet 1903 : « L’humanité est maudite, si pour faire preuve de courage elle est condamnée à tuer éternellement », commençait-il, déjà pacifiste. « Le courage, aujourd’hui, ce n’est pas de maintenir sur le monde la sombre nuée de la Guerre, nuée terrible, mais dormante, dont on peut toujours se flatter qu’elle éclatera sur d’autres. Le courage, ce n’est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre ; car le courage est l’exaltation de l’Homme, et ceci en est l’abdication. »

Et Jaurès concluait par ces mots qu’il m’est impossible de ne pas faire retentir ici : « Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tranquille ; c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ; c’est d’agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui réserve une récompense. Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. » Comme il avait raison !

Pour cette conception commune du courage en politique et malgré tout ce qui les a séparés, intellectuellement et politiquement, Jaurès et Clemenceau demeurent unis dans la mémoire collective.

En commun ils avaient la passion du débat public et de la démocratie, le goût de la justice, l’optimisme qui seul permet de parier sur l’espèce humaine et son émancipation.

En commun aussi : une culture encyclopédique, qui fit de ces députés des historiens, écrivains, poètes, tutoyant les grands artistes de leur temps comme ils se mesuraient aux grands hommes du passé. Devant les nationalistes qui – déjà – criaient à la décadence et au déclin, Jaurès défendait sa vision progressiste de l’Histoire en déclarant, du haut de la tribune, ceci : « Messieurs, oui, nous avons, nous aussi, le culte du passé. Ce n’est pas en vain que tous les foyers des générations humaines ont flambé, ont rayonné ; mais c’est nous, parce que nous marchons, parce que nous luttons pour un idéal nouveau, c’est nous qui sommes les vrais héritiers du foyer des aïeux ; nous en avons pris la flamme, vous n’en avez gardé que la cendre. »

Pour Jaurès comme pour Clemenceau, la Révolution française n’était pas finie et ils s’en voulaient encore les acteurs. « La Révolution est un bloc », disait Clemenceau. « C’est une magnifique aspiration de confiance de la nature humaine en elle-même », affirmait Jaurès. L’un ressuscitait Danton en le moralisant, l’autre prolongeait Robespierre en l’humanisant : le premier s’exprimait au nom de la souveraineté nationale, le second tonnait en vertu de la volonté populaire. Tous deux étaient la République, celle que nous aimons et défendons chaque jour, à travers nos aspirations à la liberté et à l’égalité, à travers nos réalisations de législateurs.

Jaurès et Clemenceau, en ce jour, sont de retour parmi nous. En réalité, ils n’ont jamais quitté l’hémicycle : leur esprit plane quotidiennement sur nos débats et, chaque fois que nous lançons ici une idée, chaque fois que nous affirmons un principe, sachons les entendre. Parmi la rumeur et les bruits, dans les séances agitées, sachons percevoir la barbe qui bougonne, la moustache qui frémit : le grondement critique de Jaurès, le commentaire caustique de Clemenceau.

Au sein de notre assemblée si profondément renouvelée, dans la majorité comme dans l’opposition, Jaurès et Clemenceau ne doivent pas être de simples souvenirs historiques, mais des modèles vivants et des amis expérimentés, dont nous pouvons et devons nous inspirer quand nous siégeons ici. Certains songent à des carrières ; Jaurès et Clemenceau, eux, se sont construit un destin qui nous est offert en partage.

« Honneur à nos grands morts », disait Clemenceau le 11 novembre 1918, dans cet hémicycle même. Honneur à Jaurès, honneur à Clemenceau, car ils furent eux-mêmes, indissociablement, l’honneur du Parlement de la République française.

Merci pour eux.